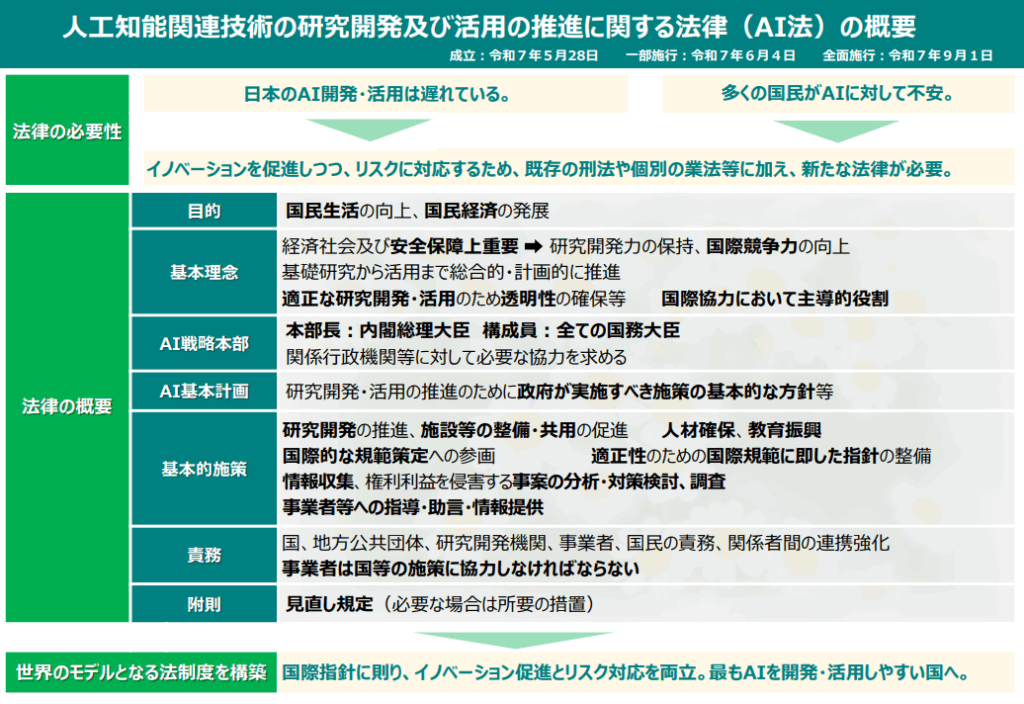

AI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)とは

令和7年9月1日に施行されたAI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)とは一体どういうものなのか、国民生活にどのような影響があるのかを解説します。

第一条(目的)

この法律は、人工知能関連技術が我が国の経済社会の発展の基盤となる技術であることに鑑み、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策について、基本理念並びに人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する基本的な計画の策定その他の施策の基本となる事項を定めるとともに、人工知能戦略本部を設置することにより、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)及びデジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)その他の関係法律による施策と相まって、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

概要

AI法は、人工知能(AI)関連技術の研究開発から社会実装までを、政府横断で総合的・計画的に進めるための基本法です。行政と民間の効率化・高度化、新産業の創出、人材育成、国際協調を柱に、政府は「人工知能基本計画」を策定し、内閣に「人工知能戦略本部」を置いて推進します。公布は令和7年6月4日、同年9月1日に本部の設置を含む規定が施行され、令和7年9月1日付で全面施行の運用フェーズに入りました。

何が変わるのか(制度面の要点)

まず、用語の核となる「人工知能関連技術」を明確に定義します。研究開発(基礎から実用化まで)の一貫推進、成果移転の仕組み、データセットや計算資源などの“知的基盤”の整備・共用、適正性(透明性・リスク抑制)確保、人材育成・教育振興、国際協力などを、国が計画的に講じます。さらに、国・自治体・大学や研究開発法人・企業・国民それぞれの責務を明文化し、役割分担を明確化します。

推進体制としては、内閣総理大臣を本部長とする「人工知能戦略本部」が司令塔となり、基本計画の案作成、重要施策の企画立案・総合調整を担います。これにより、縦割りを超えた迅速な意思決定や、研究・産業・教育・安全保障まで横断した実行が想定されます。

直近の動き

令和7年9月1日にAI法が全面施行され、同日、内閣に人工知能戦略本部が設置されました。9月12日には第1回会合が開催され、以後、専門調査会が立ち上がって年内の基本計画取りまとめに向けた検討が進んでいます。内閣府はトピックとして、海外企業との協力や国内会合の開催を随時公表しており、基本計画のドラフトや骨子資料も公開が進みました。政令としては「人工知能戦略本部令」が9月1日に施行され、本部の詳細が整備されています。こうした政府の動きに呼応して、法務・コンサル各社からは企業実務の観点での解説も増えており、社内AI方針や著作権・個人情報との関係整理を急ぐ提言が出ています。

法律の意義(政策的・産業的な意味)

この法律は、EUのAI法のような“詳細規制”中心ではなく、まずは日本の研究力・産業競争力・社会実装力を底上げするための“推進基本法”として位置づけられます。研究から活用までを一体的に支援し、計算資源やデータセットの共用を含む基盤整備を明記した点は、スタートアップや地方大学・中堅企業も巻き込みやすい仕立てです。加えて、適正性・透明性の確保や国際協調を土台に置くことで、国内外の信頼を担保しつつ機動的に進める構造になっています。

安全保障や経済安全保障の観点でも、AIを“基盤技術”として位置づけ、国家レベルの優先投資や国際連携の拡充が見込まれます。政府横断の司令塔ができたことで、計画・予算・規制・ガイドラインの更新サイクルが回りやすくなり、海外のガイドライン動向にも素早く追随・発信できる体制が整います。

一般国民への影響(生活・仕事の具体像)

身近なところでは、行政サービスのAI化が加速します。自治体の問い合わせ対応やごみ分別・子育て案内のチャットボット、保育所入所選考のマッチング、窓口業務の効率化などが既に広がっており、24時間応答・待ち時間短縮・手続きのわかりやすさが改善します。国としても自治体向けのガイドブックやガバナンス指針が整備され、安心してAIを導入できる環境が整いつつあります。

教育面では、AIリテラシーの向上や学習支援ツールの活用が進み、幅広い世代で「AIと共に学ぶ」機会が増えます。医療・防災・交通・観光などの分野でも、翻訳・要約・案内・需要予測・最適化などが日常に溶け込み、利便性や安全性の向上が期待されます。

一方で、プライバシー・著作権・偽情報・バイアスといったリスクも現実です。PPC(個人情報保護委員会)による注意喚起や、企業の社内AIポリシー整備が進んでおり、「機微情報は原則入力禁止」「学習抑止や保持期間・監査ログを契約で担保した環境で限定利用」といった“安全デフォルト”の考え方が実務の標準になりつつあります。市民としても、AIサービスの利用規約や情報の取り扱い、出力の信頼性を意識する姿勢が求められます。

企業・研究機関・地方自治体の実務ポイント

企業は、①社内AI方針(入力ルール・承認フロー・監査ログ)と、②著作権・個人情報・不正競争防止の交錯領域を踏まえた法務・契約の整備を“二段構え”で進めるとよいです。生成前後のリスク(学習段階の許容範囲と、生成物の依拠性・類似性判断)を分けて運用規程に落とし込みます。研究機関は、学際的研究・成果移転・人材育成の要件を計画に埋め込み、計算資源・データアクセスの共用スキームを積極的に活用。自治体は、住民サービスのKPI(待ち時間・回答率・満足度)と職員の工数削減を同時に測定し、ガバナンス指針や調達仕様に透明性・説明責任を織り込むことが重要です。